核医学,作为现代医学的重要分支,通过将核科学技术应用于疾病的诊断和治疗,为人类健康事业做出了巨大贡献。而核药,作为核医学的“灵魂”,更是以其独特的优势在疾病诊疗中发挥着不可替代的作用。

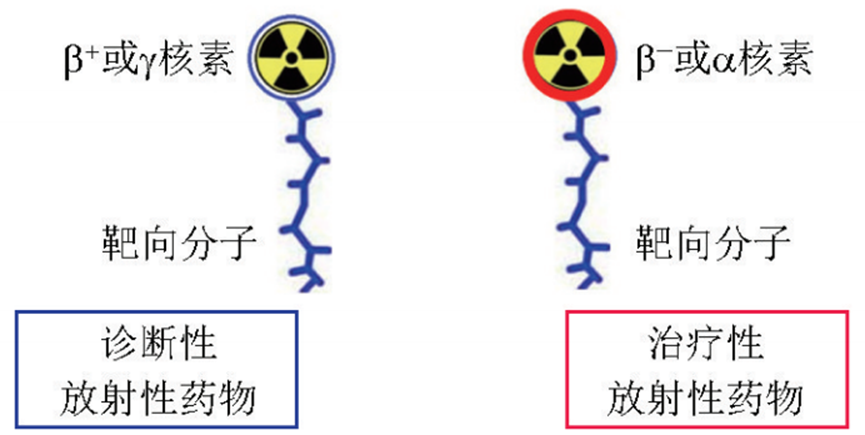

核药,即放射性药物,是利用放射性同位素标记的药物,通过放射性同位素的辐射来进行医学诊断和治疗。核药通常由放射性同位素和被标记物“镶嵌”而成,被标记物的靶向性决定了放射性药物在人体内的去向,从而实现对疾病的特异性诊断和治疗。

核药种类繁多,根据用途不同,可分为诊断用核药和治疗用核药两大类。

1. 诊断用核药

锝-99m、碘-131、镓-67等,主要用于肿瘤、心脑血管、神经、骨骼等多种疾病的显像诊断。

这些核药能够反映器官和病变的血流、功能、代谢乃至分子水平的变化,从而在仅有功能改变尚无形态结构异常的阶段显示病变,实现对疾病的早期诊断。

2. 治疗用核药

碘-131、钇-90微球等,主要用于甲状腺疾病、肿瘤等疾病的治疗。

这些核药能够利用放射性同位素的射线能量准确杀伤肿瘤或病变细胞,实现精准治疗。

核药在临床应用方面取得了显著成果,不仅提高了疾病的诊断准确率,还为患者提供了更为有效的治疗手段。

1. 肿瘤诊断与治疗

通过PET/CT等分子影像学检查技术,核药能够实现对肿瘤的早期诊断、分期、疗效评估和预后评价。

同时,利用放射性同位素的射线能量,核药还能精准杀伤肿瘤细胞,提高肿瘤治疗效果。

2. 甲状腺疾病治疗

碘-131是治疗甲状腺疾病的常用核药之一。通过摄取碘-131,甲状腺细胞能够受到辐射损伤,从而减少甲状腺激素分泌,缓解甲亢等症状。

3. 其他应用

核药还广泛应用于心脑血管、神经、骨骼等系统的显像诊断以及部分自身免疫性疾病的治疗中。

截至目前,中国国家药品监督管理局已批准商业化使用的放射性药物包括18F、99mTc、131I、125I、153Sm和32P等40多种放射性药物。其中,23种是99mTc标记的放射性药物及其相关试剂盒,一种是18F-FDG,9种是治疗性放射性药物,如[131I]NaI口服溶液(或胶囊)、89SrCl2注射液和125I近距离治疗籽源(与其他国家相比,125I近距离治疗籽源根据中国的监管标准被归类为放射性药物)。

为推动这一领域向前发展,2021年6月24日,国家原子能机构、科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等8部门联合发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》,这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件。该战略规划提出了医用同位素相关产业特别是放射性药品发展的重点任务,旨在推进新型放射性药物的研发,增强医用同位素生产供应的自力更生能力,促进其临床应用。

核药作为核医学的重要组成部分,以其独特的优势在疾病诊疗中发挥着不可替代的作用。随着科技的进步和研究的深入,核药的应用前景将更加广阔,为人类健康事业做出更大的贡献。未来,中国将在世界核医学发展中发挥更加重要的作用。然而,仍需进一步努力,例如增加针对创新靶点的放射性药物数量,并系统评估创新放射性药物的性能。随着筛选方法的改进和经验的积累,中国有望大大加快放射性药物的开发和转化研究。

全国服务热线400-8601059

咨询电话0512-66371109